Enzymatische Modifizierung von Polyethylenterephthalat

Aufgabenstellung

Ziel des Vorhabens war es, Polyethylenterephthalat (PET) zu hydrophilieren, um damit anwendungstechnische Nachteile wie elektrostatische Aufladung, erschwerte Anfärbbarkeit oder auch Pilling Effekte reduzieren zu können. Eine Erhöhung der Hydrophilie des Polymers ist chemisch nur bedingt möglich, weil die Einführung dazu erforderlicher polarer, protischer Substituenten einen hohen synthetischen Aufwand erfordert und zahlreiche Neben- und Vernetzungsreaktionen auftreten würden. Deshalb sollte im Vorhaben ein alternativer Weg über eine enzymatische Modifizierung erprobt werden. Im Gegensatz zur Möglichkeit mittels energieaufwendiger Plasmabehandlungsverfahren die Polarität von PET-Varianten und -Oberflächen zu erhöhen sind enzymatische Reaktionen besonders schonend, selektiv und umweltverträglich bzw. diesbezüglich unbedenklich. Insbesondere die Selektivität sollte ausgenutzt werden, um gezielt die Aromaten in PET-Makromolekülen zu hydroxylieren.

Ergebnisse

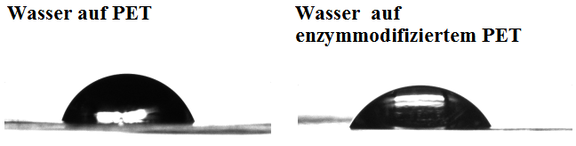

Die enzymatische Behandlung wurde an PET-Varianten mit verschiedenen Enzymen, wie Peroxidasen (z.B. Meerrettichperoxidase, Ligninperoxidase, Agrocybe-Aegerita-Peroxygenase) und Monooxygenasen (z. B. Cytochrom P450) durchgeführt. PET, Isophthalsäure-modifiziertes PET und PET-G (1,4-Cyclohexandimethanol-modifiziertes PET) sind dafür sowohl in Lösung als auch als Granulat bzw. gemahlenes Pulver in verschiedenartig gepufferten Dispersionen dem Einfluss der unterschiedlichen Enzyme ausgesetzt worden (Abb. 1). Über analytische/quantitative Methoden zur OH-Gruppenbestimmung (Elementaranalyse, NMR, Titration) konnte allerdings keine chemische Modifizierung nachgewiesen werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine Funktionalisierung stattfindet. Die Krux liegt dabei nämlich im ungünstigen „Oberfläche-Volumen-Verhältnis“, wobei eine möglicherweise stattgefundene OH-Gruppen-Fixierung an der Oberfläche von Partikeln im Verhältnis zu deren unmodifiziertem Inneren kaum ins Gewicht fällt bzw. die Sensitivität der Analysen zum Nachweis dieser OH-Gruppenkonzentration nicht ausreicht. Unter Variation der Reaktionsbedingungen und der Zuhilfenahme von Kontaktwinkelmessungen an enzymatisch in wässrigen Puffersystemen behandelten PET-Folien ließen sich schließlich Hydrophilierungen mit den bereits genannten Peroxidasen erreichen und nachweisen. Die Oberflächenenergien konnten deutlich gesteigert werden, was eine bessere Benetzung der PET-Oberfläche bzw. einen kleineren Randwinkeln im Falle von Wasser bedeutet (Abb.2). Das Ausmaß der Hydrophilierung ist mit dem aus Plasmabehandlungen vergleichbar, nur in diesem Fall auf schonenderem Weg erreicht.

Anwendung

Eine hydrophile PET-Faser wäre für den gesamten textilen Bekleidungsbereich attraktiv, da Tragekomfort und Feuchtetransport ohne weitere Prozessschritte für den Anwender verbessert werden können. Es ist jedoch vorerst nicht zu erwarten, dass das im Ergebnis der enzymatischen Behandlung resultierende Polyestermaterial in einem Kostenbereich liegt, welches für den Niedrig-Preis-Sektor Bekleidungstextilien interessant ist.

Eine weitaus größere Bereitschaft, etwas höhere Kosten für die einzusetzenden Materialien zu akzeptieren, finden sich für technische Anwendungen bspw. im Automobilbereich oder in industriellen Prozessen, in denen Textilien bzw. textile Flächengebilde mit guter Feuchteaufnahme sowie verbessertem Feuchtigkeitstransport und „soil release“- Eigenschaften gefragt sind, bspw. für Sitzbezüge, Medizintextilien, Transportbänder oder Filter.